6月中旬,我在Instagram上收到爱沙尼亚通过同性婚姻法的消息。这个消息并不出乎我的预料 —— 爱沙尼亚是已通过民事结合法律的五个前东欧集团联盟国家或联盟国家成员国(克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利和斯洛文尼亚)之一。这个消息亦出人意料,因为整个合法化进程是不连续的 —— 上一个关于同性婚姻公投的最后一个消息出现于COVID-19 大流行期间。

去年,爱沙尼亚还发生过一牙买加籍跨性别者惨遭杀害的案件。在深入研究文献之后,我决定围绕爱沙尼亚这一特殊案例写一篇文章,本文不用于学术——我也没有任何相关背景——而是根据我的经验,分享我对爱沙尼亚 LGBTQ+ 平权发展的理解和感受。

看不见的性少数:第一次独立之前

同性恋早在人类文明诞生之初就存在了吗?答案是肯定的,但也可能不是——因为同性恋作为一个概念的历史比同性性行为要短得多。对地人而言,“同性恋”一词首次出现在Karl-Maria Kertbeny于1868 年的一封信中;在爱沙尼亚第一共和国成立之前,这个词第一次被采用到爱沙尼亚语中的时间不得而知,此外,这个术语的演变也不可避免地与爱沙尼亚的历史发展交织在一起。

Tiidenberg 和 Allaste(2018)将爱沙尼亚的政治史描述为“动荡”,在我看来,”动荡”亦能精确概括波罗的海诸国的历史发展特征。现今的“波罗的海国家”指的是爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛,然而该词含义曾在战间期(1918 — 1939)一度囊括芬兰(波罗的海第四个国家),并在一战前指代波罗的海一带的政权,包括丹麦,瑞典,德意志诸国,以及俄罗斯帝国。其含义是自二战始才特指爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛三国。

“波罗的海国家”的意义转变反映的是一段征服和被征服的历史。十世纪之前,芬人(当今爱沙尼亚人是南部芬人的一支)和波罗的人(指包括今立陶宛人和拉脱维亚人及已消亡的古普鲁士人等在内的五大部族)在今天的爱沙尼亚和拉脱维亚建立了早期酋邦(此概念最早由Elman Service 提出,政治组织的演变经四阶段:游群,部落,酋邦,国家)。但早期国家的建立很快就因德国人、丹麦人和瑞典人相继入侵以及基督教的扩张而中断。经激烈的战争,北方十字军(主要来自德国北部)领导受洗的波罗的部落,征服了北欧最后未受洗的土地(其范围包括今爱沙尼亚,和今拉脱维亚首都里加及利沃尼亚半岛一带),并迫使原住民放弃多神信仰。

▲查理大帝时期的欧洲版图

例外即立陶宛——他们建立了早期的立陶宛国家,并发展成为立陶宛大公国(13世纪—1569年)和波兰立陶宛联邦(1569年—1795年),后者甚至一度控制了爱沙尼亚南部,而爱沙尼亚北部的统治权也从丹麦人转移到瑞典帝国,一道抵抗沙皇俄国的扩张。随着俄罗斯帝国的崛起,波罗的海最终被哈布斯堡王朝、普鲁士王国和俄罗斯帝国瓜分殆尽。

瑞典统治时期,国王古斯塔夫二世发起塔尔图大学、印刷出版社和基础教育的建立,以及赋予农民自治的政策,故爱沙尼亚的历史将瑞典人的统治描述为相对更自由的自治时期。相比之下,俄罗斯帝国扩大城市中德国精英的权力,并限制爱沙尼亚人的自治权。瑞典帝国统治的另一影响是路德教的广泛信仰。尽管俄罗斯帝国的国教是东正教,但爱沙尼亚本土人中新教徒比例最高的情况一直持续到第二次世界大战。考虑到马丁·路德曾经强烈批评教皇国盛行的鸡奸(索多玛)行为,我们可以很容易地得出结论,盛行的路德教信仰可能导致对同性恋行为的定罪。然而这一假设缺乏足够的证据——刑事化同性性行为因地区而异 (Homosexuality in Medieval Europe, n.d.)。例如,波兰作为天主教国家在被瓜分之前从未制定过任何关于惩罚同性恋的法律 (LGBT Rights in Europe, n.d.)。

问题在于,受压制的爱沙尼亚原住民如何看待包括同性恋在内由统治集团定义为异常的行为,外国势力的长期统治给爱沙尼亚人带来了两个相互关联的后果:失去与统治阶级平等的政治权利,以及缺少性少数群体的历史记录。在政治上被边缘化的爱沙尼亚农民和农奴最终被动地遵循了性的政治化——由外国势力指定的涵盖从性教育到家庭福利等多个领域的政策。换言之,对于大多数爱沙尼亚平民来说,性仅意味着男性和女性之间的关系和繁殖。

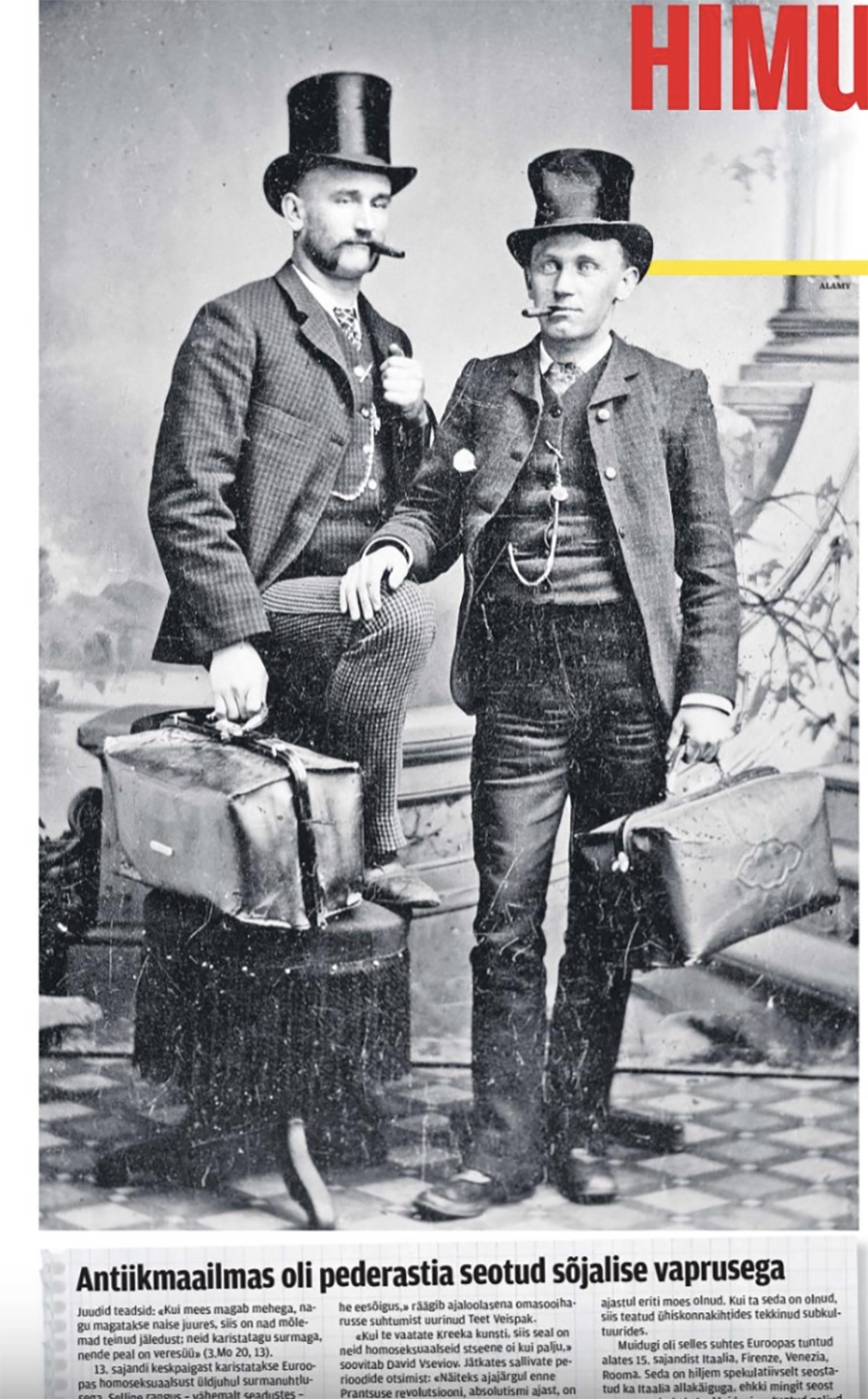

▲在过去鸡奸常与军人的勇武相关联

作为一个借词,“同性恋”对大多数爱沙尼亚本地人来说,与日常生活无关且陌生。1832年俄罗斯帝国通过法律将同性恋行为定为刑事犯罪(原文是“男人与男人同床共枕”,解释为肛交),尽管缺乏材料,我们可以假设爱沙尼亚人可能对同性恋持消极态度。然而该否定态度并非一定导致仇恨。爱沙尼亚原住民可能厌恶同性恋,但又将其视为远离他们的农民社会但流行于更高社会阶层的现象。更有趣的是,爱沙尼亚本土人可能很容易将兽交而不是同性恋这种超出他们认知系统的概念视为异常行为 (VANA HITT | Himu Oma Enese Soo Järele Ehk Kuidas on Võim Eestis Suhtunud Homodesse, n.d.)。其次,刑事化同性恋的法案实际应用的情况很少,反映了19世纪中叶对男男性行为者的容忍。

由上,在爱沙尼亚原住民建立第一个独立国家之前,性少数群体是不可见的。关于爱沙尼亚原住民如何看待这个概念及其所指的资料非常稀缺。没有人知道爱沙尼亚原住民是否曾创造一些词语来描述他们对性的理解,就像中国人创造“相公”一样。外部政权的长期统治不仅导致民族觉醒的延迟,而且造成对色情和性的认知能力不足以及对性欲与爱欲的思考不足(Gagnon&Simon,1974;Kimmel,2007)。故我们可将1918年之前爱沙尼亚传统社会中性少数群体不可见之现象归因于原住民不得不服从外国势力建立的性制度。

▲冬季的塔林 Palju Õnne摄

去罪化的曲折进展:Joonas的故事

一位毕业于爱沙尼亚塔林大学的国际学生Joonas与我分享了他的个人经历:

在我的大学开学典礼当天,P在 Grinder 上与我进行了交谈。他的个人资料照片向我展示了一个肌肉发达的中年男子 —— 海滩背景中的半裸躯体。但他看起来比照片上要老,我注意到他头顶上稀疏的金发——我猜他的年龄应该在 40 岁以上。但我的猜测错了。我尝试在谷歌上搜索有关 P 的更多信息。即使几乎不会有健身教练开设个人 LinkedIn 帐户,但我发现了一个古老的网站,其所有者似乎是P —— 我发现了他在野外更令人兴奋和更年轻时的半裸照。他在网站上提供了更多详细的个人信息,包括他的属相。我因此也知道他出生于1971。他当然会说俄语。我第一次听到他用俄语说话,是在他与下楼向他抱怨暖气问题的俄罗斯邻居交谈时。他庞大的身躯正好挡住了邻居的视线,看不到我躺在客厅的沙发上……

他曾数次在上海、广州、北京度假。有趣的是,倒霉的他曾在2020年冬天因为疫情封锁而被迫留在上海。他应该和不同国家、不同国籍的男人睡过。有一次,我一提到我的非洲同学,他就接话讲起在纽约遇到的一个天赋异禀的黑人……

我已经很久没有和他说话了,因为毕业论文的任务压得我喘不过气来。我不认为这是一段关系的结束。我仍然喜欢和他上床,但我不会期望建立亲密的关系 —— 非常不现实 …… 我记得很清楚的一件事是,他说他喜欢去东亚和东南亚旅行,因为那里的人们对同性恋表现出更多的宽容。我简直不敢相信他的话 —— 已经是2021年了。爱沙尼亚已经通过了民事结合协定,并制定了全面的针对性取向的反歧视法律。为什么你会有这样一种颠倒的感觉?为了什么?因为你作为外国游客受到了友好的对待?

我告诉他我不喜欢我出身国的氛围并希望看到改变。他打断了我的话,并轻轻地挥舞着拳头,试图吓唬我,“如果俄罗斯人知道你是同性恋,他们就会打你”。我脱口而出,“这里是爱沙尼亚”,但又咽下了剩下的话 —— “不是俄罗斯,不是苏联。你是爱沙尼亚人” —— 可能因为……我不是爱沙尼亚人(笑)……

只有性,没有更深入的对话,可能因为他还没有更深入地进入我的身体(笑)。就像每次我在他的公寓给他做饭时他问我同样的问题一样 —— 他指着锅铲(他可能是在中国购买的)上刻着的中文“好好吃”,问我这是什么意思,然后我告诉他这是“Bon Appétit (愿你好好吃饭,胃口大开)” 的意思,而忽略该短语也可以解释为“Yummy (好好吃,真美味)” ……

Joonas告诉我这个故事后,我们讨论了爱沙尼亚的中老年性少数群体。我们都体会到,无论四十多岁及以上的爱沙尼亚同性恋者过着怎样的生活,他们的心态仍难以摆脱苏联占领的阴影。半个世纪受到莫斯科的影响(1944 — 1991,以极权建立新制度来形成一个单一统制的社会为目的)留下了许多印记。例如,对同性恋的重新定罪或多或少导致中老年同性恋者难以建立自我认同以及在爱沙尼亚社会挥之不去的恐同 (Pelz, 2014)。

爱沙尼亚并不是一个在 20 世纪末才将同性性行为去罪化的国家 —— 去罪化发生了两次。首次宣布独立并成立共和国的11年后,爱沙尼亚于1929年通过了一项新法案,将同性性行为去罪化,并于1935年生效。

尽管去罪化背后的原因仍未得到解答,但仍可以假设爱沙尼亚可能已经从1810年的《刑法典(成立于拿破仑一世统治时期)》中引入了有关去罪化的法律。1810年刑法典的历史可以追溯到 1791 年法国刑法典。换言之,爱沙尼亚第一次对同性性行为去罪化可能是卷入20世纪60年代性革命之前第一波同性恋去罪化浪潮的结果。第一波浪潮与后续浪潮的差异在于,它的制定和执行并非为了性少数群体的利益和声音。Johnson (2020) 认为1791 年法国刑法典即遵循宗教永不应决定法律制定,以及政府不应干预私人生活这一信念的结果,而非证明对同性恋广泛的接纳已实现。

随着法兰西第一帝国的扩张,越来越多的欧洲国家及其殖民地甚至远东地区(如中国和日本)采用了1810年刑法,将同性性行为去罪化(Hildebrandt,2014)。因此,参与制定新刑法的爱沙尼亚法官或民选代表可能会参考其他民主政权(不限于法国)的刑法典。民众的意愿也可能很难扭转这一去罪化进程(Johnson,2020)。但以上皆为假设,需更多证据和推理。

然而同性恋去罪化的进程却因两个极权的入侵而中断。波罗的海三个国家在第二次世界大战中成为纳粹德国和苏联的战场,并于1944年落入苏联的统治之下。战争的的结束意味着又一场像纳粹德国占领期间发生的大屠杀一样可怕的噩梦。伴随种族清洗(包括处决和驱逐)而来的是大规模斯大林化。例如,优先发展重工业和建立集体农庄。此外,斯大林主义将性与生育和家庭结合在一起,而性的其他方面则被抹杀。

首先是爱沙尼亚苏维埃社会主义共和国引入了有关将同性恋重新定为犯罪的法律。苏联立法彻底禁止男性之间的性行为,并在刑法中增加了第121条。任何不遵守该规定的人都可能被判处长达五年的苦役(爱沙尼亚加盟共和国法律则是长达两年)。尽管很难估计有多少爱沙尼亚人受到迫害,但数据显示从 1934 年到 1986 年,苏联全境每年的受害者人数约为 1000 人 (WWW.GAY.RU: Russian Gay History. Moonlight Love. Soviet Homophobia, n.d.)。然后在教育方面,教科书上记载的合法性活动被定义为为日益壮大的无产阶级工人阶级进行繁衍的任务。任何有关同性恋的话题都成为禁忌。在赫鲁晓夫时期,同性恋甚至被污蔑为与恋童癖密切相关的罪恶——继承了苏俄时期将同性恋与精神疾病联系起来的模式。

接着在媒体和宣传方面 (LGBT History in Russia, 2023),所有信息都必须经过Glavlit(General Directorate for the Protection of State Secrets in the Press,新闻出版国家机密保护总局)的审查。审查标准之一是消除所有有关淫秽和堕落性行为的信息 —— 不用说,任何有关性少数群体的信息都是不可接受的。在赫鲁晓夫时期,即使一些斯大林时期的禁书被允许在图书市场上流通,这一标准也被严格执行。

马基雅维利的一项原则是, “如果你不能两者兼而有之,那么被恐惧总比被爱好”——恐惧和惩罚是苏维埃政权将每个人的日常生活制度化的最好、最有效的工具(Machiavelli, 2017)。很难想象P在1991年之前可能经历过的事情。在Joonas看来,P应该和女人睡过。记得他们第一次幽会时,P躺在沙发上,告诉 Joonas, 他曾经和女人睡过,但他更喜欢男人。这个出身塔尔图一带的乡村的中年男人从海事大学毕业后一度入伍海军。退伍后,他曾攻读过硕士学位并从事记者工作。“他的声音听起来像个女人,与他强壮的肌肉和器官形成鲜明对比。” Joonas说:“我曾经想象他可能经历过性别暴力。你知道,他曾经加入过海军,在那里他必须表现得像个男人——和女人上床是不可避免的。但这只是我的想象。”

尽管证实想象需要更多证据,但他的猜想绝非毫无根据。部队实际上是执行严格的二元性别规训的地方。入伍意味着失去那个年代仅有的操演同性恋或双性恋的机会。如果他在城市而不是在海军,他可能更早接触地下社群;例如,在公共卫生间(Cfa,2021)。不承认自己是同志或双性恋的身份事实上反映了个体害怕被驱逐出这样的体系(Tinkcom, 2017),对于P而言,违犯军纪或者在封闭的村落里遭受孤立的代价实在是难以承受。

2015年,爱沙尼亚同性恋艺术家Jaanus Samma通过展览揭露了隐藏在档案中另一段残酷往事。故事的主人公是一位集体农庄主席,他在 20 世纪 60 年代因被指控参与非法同性性活动而被开除党籍,失去了曾经拥有的一切。经过两年的苦役后,他搬到了城市,以卑微的工作糊口,并因其在地下基佬社群中数不清的风流韵事而臭名昭著。苏联解体前一年,他被一名军人身份的性工作者杀害(未曝光的细节可能与法斯宾德的电影《雾港水手》中的情节类似)(Cfa,2021)。恐惧和惩罚在“我们”(苏联政权)和“他们”(物理边界之外的资本主义国家)之间创造了无形的边界(Monticelli & Lange,2014)。1991年后,跨越边界,享受苏联占领期间永远无法享受的自由,并不一定意味着“我们”与“他们”之间界限的瓦解。在大多数老一辈的同志心目中,同性恋就像P眼中的Joonas一样仅具有异国情调 —— 是“他们的”而不是“我们的”。因此,P有这样一种倒错的感觉 —— 东方对同性恋表现出更多的宽容 —— 亦不足为奇。

暗霾终散去。重获独立后的1992年,爱沙尼亚政府再次恢复了对同性性行为的去罪化。然而,没有社会运动,没有非政府组织的帮助,也没有对什么是同性恋、什么是二元性别、什么是酷儿的详细解释。第二次迅速的去罪化给爱沙尼亚的性少数群体带来了什么?应该是从零开始的运动,就好像有一天我们被告知西红柿是可以食用的,但我们发现我们已对如何烹饪它们一无所知 —— 我们只能从头开始。不过,从零开始还是比没有机会开始要好。

▲A. Oinatski

第一次去罪化和战间期的短暂和平仍然为爱沙尼亚人提供了了解异性恋和二元性别体系之外的性别和性行为的机会。即使同性恋仍然受到大多数人的反感,《Postimees》报纸首先报道了有关第一位出柜的跨性别者A. Oinatski 的故事。

此外,一些爱沙尼亚精英了解到同性恋在魏玛共和国不再躲躲藏藏,并模仿他们的生活方式。Garibaldi Kivisalu,前爱沙尼亚舞者,后来成为爱沙尼亚时装屋模特,描述自己在府邸聚会上的经历如童话一般 —— 只是和英俊的德国军官一起喝鸡蛋利口酒、吃法国巧克力 (VANA HITT | Himu Oma Enese Soo Järele Ehk Kuidas on Võim Eestis Suhtunud Homodesse, n.d.)。

▲Garibaldi Kivisalu

伴随第二次去罪化的是爱沙尼亚于2014年加入北约和欧盟。融入自由民主的欧洲加速了他们成为对性少数群体更友好的国家的步伐。

31年马拉松和未解决的问题

自苏联解体以来,道路不再那么崎岖。1991年爱沙尼亚重新获得独立的次年,去罪化再次生效。2004年,爱沙尼亚履行相关义务而成为欧盟国家 — — 政府引入了欧盟关于禁止就业中基于性取向的一切形式歧视的指示,并增加了一项禁止性/性别歧视的新法案。2014年,爱沙尼亚政府接受了性别中立的《注册伴侣法》—— 作为前苏联成员国(通过战争或不公平条约强行并入苏联的苏维埃共和国),爱沙尼亚仅用了22年的时间就在人权方面取得了重大突破。—— 与苏联其他前成员国或卫星国(华沙条约盟国)相比速度最快(Kütt, 2015)。

尽管过去的苏联化对 LGBT 态度的影响比前卫星国更大,但与世隔绝的环境已经成为过去;全球化、多元文化主义和信息时代使得所有有关性少数群体的信息变得触手可及。LGBT 群体的活动场所不再限于公共卫生间;越来越多的咖啡馆、餐馆和酒吧也愿意贴上 LGBT 友好的标签。

在婚姻平等合法化之前,爱沙尼亚已经有几起同性恋伴侣被政府登记为婚姻的案例。这些在民事诉讼中获胜的案件涉及移民和居住权——即一方国籍不是爱沙尼亚。但在尚未有婚姻平权法成立的环境下,胜诉案例引起了保守及宗教势力的恐慌。2017年,爱沙尼亚的福音教大主教呼吁将婚姻定性为一男一女的结合。同年议会进行是否撤销民事结合条例的投票,以多数政党反对而告终。这是爱沙尼亚平权遭遇的政治危机。但因爱沙尼亚早已不是百年前路德教信仰普遍的国度 — — 颇为讽刺的是如今宗教氛围冷淡的爱沙尼亚得益于苏联化时期苏维埃对宗教的打压 (Purs, 2013) — — 宗教势力的反对并未如愿得偿。

2021年议会再次围绕是否从宪法上禁止同性婚姻展开投票,经过论战后,爱沙尼亚改革党和社会民主党以48票反对的优势得以阻止该提案通过。此后,直至2023年春大选,爱沙尼亚关于婚姻平权的新闻再次沉寂。2023年三月大选,爱沙尼亚改革党,社会民主党,和爱沙尼亚200以联合协议在议会中占据多数席位。总理Kaja Kallas承诺政府将尽快修订家庭法法案以合法化同性婚姻。提案于五月送至议会,最终以55票赞成34票反对的结果通过 (“Same-sex marriage in Estonia”, 2023)。

值得注意的是,爱沙尼亚从再次去罪化至婚姻平权,31年马拉松始终是以政党政治,而不是以公民参与为中心的 — — 并非所有国家都会经历“石墙运动”。政局平稳同样能为政党讨论性少数群体相关议题提供了良好的环境 (Kütt, 2015; Pelz, 2014),而爱沙尼亚恰自独立以来政局一直保持稳定。另一方面自俄乌战争以来,彻底去俄化,彻底融入民主欧洲的发展目标愈发深入人心,此亦可解释为何左翼政党能再次占据议会多数席位并主导政局。左翼政党也敢于提出有争议性议题以促成历史性的转变 — — 事实上,婚姻平权法通过与爱沙尼亚政府承诺逐步减少中小学俄语课程比例直至2025年前全面取消俄语教学,以及增大政府财政用于支援乌克兰的开支皆显示爱沙尼亚彻底摆脱往昔苏维埃化影响的决心。

然而,婚姻平权法的通过并不意味着所有问题都已得到解决。如前所述,老年性少数群体并没有从反性取向歧视中受益。此外,以政党政治为中心的同性婚姻法通过反映出当地非政府组织的沉默及社会运动的缺失。通过分析采访爱沙尼亚早期LGBT非政府组织负责人和发起者指出行动主义的数据,Tiidenberg 和 Allaste(2018)发现,因行动主义一词在苏联占领时期被赋予消极意义,受访者,——即使作为年轻的一代,也更愿意将自己定义为温和的参与者而非社会运动家。

同时爱沙尼亚较少的人口及特殊的民族比例构成(爱沙尼亚人约占总人口百分之七十)导致在重获独立后的民主自由的环境下,针对性少数群体的歧视存在却不显著。很多非政府组织的负责人提到机构的发起反而遭致同伴的不理解。该现象一方面反映出苏维埃化的确造成挥之不去的恐同氛围,但存在的歧视和暴力尚不足以促成受害群体和加害群体的对立;一方面又反映出早期LGBT非政府机构的成立基础不是促成美国60年代至70年代平权运动兴起的新左翼思潮,而是爱沙尼亚独立初即被裹挟入的围绕个人主义和新自由主义的保守环境。

然而有意思的是,推动这些非政府机构做出转变的是所谓“愤怒的蕾丝”和2017年前中断的“波罗的海骄傲游行”。就业中逐渐暴露出的性别歧视使女同更愿意投身到以社会议题为核心的社群和组织建设中 (Tiidenberg & Allaste, 2018)。因恐同团体对骄傲游行的骚扰而中断10年之久的“波罗的海骄傲游行”暴露了波罗的海早期LGBT非政府组织的弱点。例如,各组织间缺少沟通。同时,他们也意识到如若群体的权利得不到保障,则个人的骄傲无法立足,继而尝试游说政治团体。他们的尝试也加强了社群内对个人身份和集体身份的认同。2014年至2017年围绕民事结合展开的争论也促成之前孤立的社会运动发起者走向联合。上述转变体现在爱沙尼亚最大的机构实现了活动资金筹集,并从“爱沙尼亚同志青年 (Estonian Gay Youth)”更名为“爱沙尼亚LGBT协会 (Estonian LGBT Association)”。

31年的马拉松终将在明年一月总理签订婚姻平权法案后落下帷幕,但这绝不意味着诸事告捷。除上述两件未解决的问题外,俄罗斯族裔的性少数群体面临的困境,校园中国际学生身份的性少数的需求,以及针对外籍性少数的潜在暴力(例如2022年被谋杀的牙买加籍跨性别人士)也需得到关注。🌈

相关推荐

- 韩国法院首度承认同性伴侣权利

- 新加坡正式废除同性恋入罪法,但LGBT家庭表示改革程度还不够

- 不再保守但也没那么开放:漫谈14世纪以来越南的同志文化发展

- 挪威同性恋除罪化50年后 政府正式对同志道歉

- 薰衣草恐慌:美国历史上的同性恋清除行动

- 盘点全球同性恋仍属违法的国家

- 同性恋除罪化不到20年,圣马利诺选出同志执政官

- 同志史上最肉欲横流的年代玩多大?

- 新西兰立法禁止性倾向扭转治疗

- 上海开出国内首个跨性别儿童与青少年多学科门诊

彩虹网 - 每一种认真的颜色都值得被欣赏!